Une enquête

réalisée en 2011 sur le thème "victimation et sentiment d'insécurité en

ile de France" apporte une foule d'information sur le vécu des

femmes et peut permettre d'infléchir les politiques publiques en matière

d'urbanisme.

Un sentiment d’insécurité plus fort chez les femmes que chez les

hommes.

Ce n'est pas vraiment une surprise, et les différences sont énormes

- 67,1 % des enquêtées ont peur, au moins de temps en temps, dans les

transports en commun, à leur domicile ou dans leur quartier le soir, contre

34,3 % des hommes.

- 58,7 %, contre 30,7 % des hommes ont peur d’être agressées ou volées dans les

transports en commun

- 11,5 %, contre 5,7 % des hommes ont peur à leur domicile .

- 36,7 % contre 9,7 % des hommes (4 fois plus !), ont peur le soir

dans leur quartier.

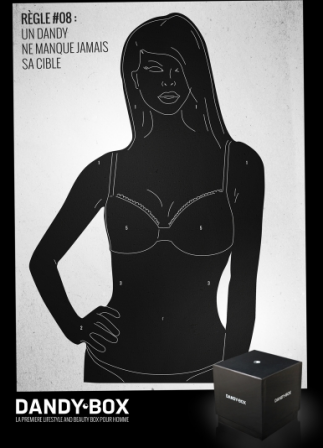

Les auteures de l'article remarquent donc que le simple fait d’être une

femme nourrirait un sentiment de vulnérabilité. Or, l’idée selon laquelle les

femmes seraient "naturellement " plus vulnérables fait débat et ils se

demandent si il ne s'agirait pas plutôt d'une socialisation différente. Les

femmes font l’objet de contraintes normatives plus fortes : horaires de sortie

et lieuxà éviter, codes vestimentaires et comportementaux à adopter,etc.

La vulnérabilité qu'elles ressentent dans l’espace public est ainsi, en

partie, le fruit d’un apprentissage.

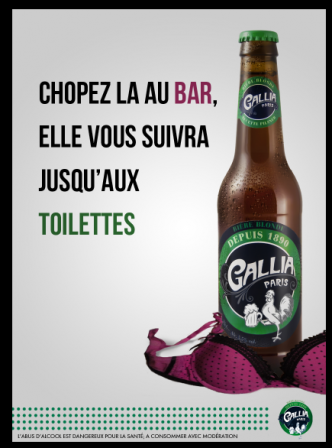

Elle découle aussi de leur expérience quotidienne. Il n’est pas rare

qu’elles y fassent l’objet de propos, d’interpellations ou encore de

comportements de la part des hommes, pouvant être assimilés à des techniques

d’approche. Or, si ces actes ne constituent pas en soi des agressions, ils

peuvent être mal vécus et faire craindre de dégénérer en violences sexuelles.

Ils agissent comme des rappels à l’ordre sexué.

Une peur qui a impact sur les déplacements

Cette peur constitue un frein à la fréquentation des espaces publics, en

particulierle soir.

D’après l’enquête, 8,0 % des Franciliennes ont trop peur d’être seules

dehors, le soir, pour sortir, contre 1,0 % des Franciliens.

Même tendance s’agissant de la fréquentation des transports en commun :

selon le mode considéré, entre 1,2 % et 3,4 % des femmes disent ne pas les

emprunter car elles redoutent trop d’y être agressées ou volées, contre 0,6 % à

1,2 % des hommes.

Résultat : les femmes sortent effectivement moins. L’enquête révèle que 52,9

% des Franciliennes interrogées ne sortent le soir pour leurs loisirs pas plus

de quelques fois dans l’année. À titre de comparaison, les hommes sont 45,1 % à

dire peu ou pas sortir.

Paradoxalement, les femmes ne semblent pas plus que les hommes privilégier

les moyens de transport personnels (voiture, scooter, moto, etc.) pour leurs

sorties. On savait

déja qu'en IDF les hommes utilisent davantage leur voiture personnelle et

ce pour tous leurs déplacements.

Les femmes ne sont pas plus victimes, mais subissent des atteintes

particulières

7,0 % des Franciliennes et 7,3 % des Franciliens interrogés déclarent avoir

été victimes d’agressions au cours des trois années précédant l’enquête, qu’il

s’agisse d’atteintes sexuelles, par des proches ou d’autres types de violences.

Les femmes ne sont donc pas plus victimes d’agressions que les hommes dans

l’espace public.

Mais si les femmes ne sont pas plus victimes de violences dans l’espace

public que les hommes, elles y subissent toutefois des atteintes différentes.

En particulier, elles sont bien plus exposées aux violences sexuelles : d’après

l’enquête, 15 % des violences déclarées par les Franciliennes dans l’espace

public sont des agressions sexuelles, contre 2 % pour les

Franciliens.

Les femmes évoquent aussi plus fréquemment des agressions sans violence

physique : 54 % disent ne pas avoir eu d’incapacité de travail d’au moins huit

jours suite au fait, ni de blessure, ni de coup, contre 43 % des

hommes.

Néanmoins, chez les femmes les répercussions des atteintes sont plus

marquées : elles estiment plus souvent que l’expérience vécue a eu des

conséquences durables sur leur comportement, sur leur santé et sur leur vie

relationnelle.

- 28 % d’entre elles évoquent des conséquences durables sur leur santé,

contre 8 % des hommes.

- 43 % d’entre elles disent n’avoir plus fait confiance aux gens

durablement, contre 21 % des hommes.

La peur ressort aussi comme étant une réaction relativement répandue chez

les femmes victimes, en touchant près d’une sur deux (48 %), contre 11 % chez

les hommes.

Comment rendre l’espace public plus sûr pour les femmes, afin qu’elles

investissent les lieux avec un sentiment de liberté et de bien-être ?

D’après l’enquête, les Franciliennes sont en proportion un peu moins

satisfaites de la propreté des rues et de l’éclairage (28,6 % contre 24,3 % des

hommes) et plus nombreuses à juger que les bandes de jeunes posent problème

(26,6 % contre 22,9 %).

Pour ce qui est de la sécurité et de la surveillance du

quartier, 43,7 % d’entre elles considèrent que la présence policière est

insuffisante, voire inexistante, contre 30,4 % des hommes.

Dans ce contexte, le lien entre sécurité et urbanisme

interroge.

Les auteures préconisent de solliciter l’expertise des femmes en organisant des

marches

exploratoires. Celles-ci sont apparues au Canada dans les années 1990.

Il s’agit d’évaluations de l’environnement urbain faites par les femmes.

Ce type d’enquêtes constitue un outil reconnu pour identifier les situations

anxiogènes.

Apparues au Canada dans les années 1990, elles apportent

une analyse de l’environnement urbain fondée sur le regard des femmes. Leur

objectif est double :d’une part, permettre aux femmes de mieux connaître leur

environnement, et donc de mieux appréhender l’espace public, d’autre part, leur

permettre d’identifier les facteurs accentuant les risques d’agression et leur

sentiment d’insécurité, et ainsi apporter aux acteurs ayant en charge la

conception urbaine des réflexions sur la mise en place d’aménagements plus sûrs

et sécurisants.

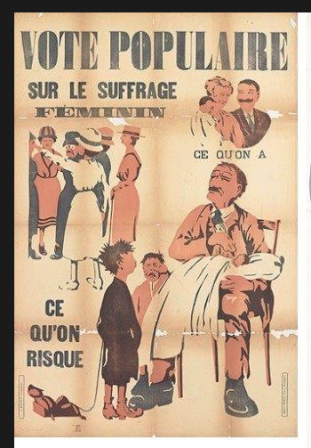

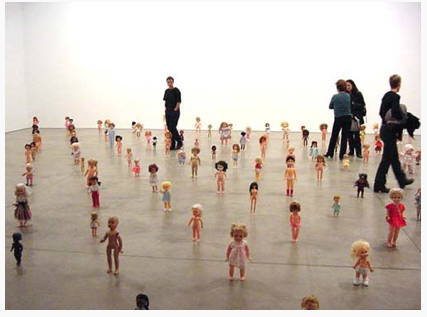

Photo

2013 année de l'égalité à l'école ?

2013 année de l'égalité à l'école ?